第四十三期

文/谭智泉

打开Clubhouse进入艾未未出席的「为什麽艺术没有意思」讨论,和一群不认识的人围绕政治、文化、极权等当代话题耗了一晚,仿佛身处一个网络时代下的雅典广场。以往由艺术机构主理的一种话语权被解放,在号称反极权的人文空间内,甚至连「国家」都会成为艺术家的批判对象。在谈及身为一名「文化难民」生活在德国的看法时,艾未未表示当自己感到被欧洲机构当作「人权落後国家内一名人道主义的英雄」时,感到民族主义权威化背後的虚伪,并提到在欧洲「不希望当一个装饰品」。我从他话中引伸思考到,文化背景赋予一个人不可抹灭的辨认度,同时亦附加着无可避免的注脚与框架,令每个独特而平凡的个体失去光芒。

作为发展中国家的市民,流动至西方地区生存,无论认同移民国文化与否,仿佛都会陷入一个尴尬的境地。「你何以流动至此?为何会远离你的家乡,却做着许多似有关联的创作?」这些来自权威机构及评论人惯常采取的切入角度,令文化身分永远成为你作品的注脚。我毫不夸张认为,艺术机构的存在逻辑,就是加强文化身分在作品传播中的刻板印象,在机构主导的论述下,判决了谁是应该获得被艺术界关注的派对英雄,而其他与之无关的创作,暂作为一种无关痛痒的边缘实验,被资本市场漠视,也被我们观众冷嘲。

我们身处并持续每日面临的不舒适,是因为艺术从业者在自己本土无法凭作品本身被给予肯定,反之在其他地区才能获得短暂的认同;与之相近的不适是一种被刻意操控的文化身分,它被权威随意放置摆弄,可是形成这样的格局难道不是我们自己造成?我们有多爱看海外国际作品优於本地姜,国外观众就有多把你的作品,看成是一团来自东方的神话,或是一场精彩的马戏。这话无意抹杀众多优秀作品和策展人的艺术价值和国际视野,只是突出在消费的选择与判断上,能推演出一个民族的自卑和自大。这种尴尬境地不只出现在艺术从业者身上,就连记者也同样遭殃。一篇花费心血完成的精彩报道,往往在当地都被冷漠对待,甚至封杀,却总是意外地在海外获得持续高企的关注及回响,这不禁令人雀跃又失落。

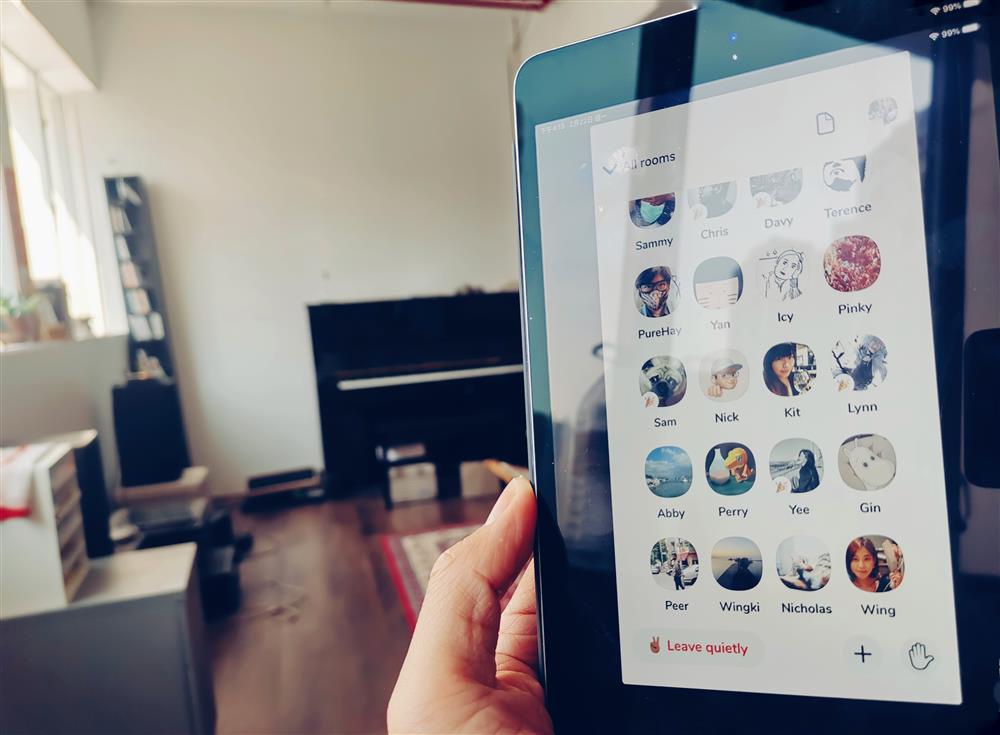

Clubhouse之所以会发展成一个被关注的狂欢节,令一群网上游魂构建一个无形未知的乌托邦,其中很大主因是它的去时空化。首先去除了作为活动举办所在地的地理与政治因素,同时参与者只通过声音沟通,去掉了外在形态、肤色、特徵的判断,令难缠的文化身分在短短的发言内难以被测量出,於是每一句言词是否精准有力,会比刻意作卖弄自我身段的发言来得有滋味。

相较於前往世界各国演出,我更期待有朝一日能参与一个真正去时空化的艺术节,一个与权威、身分、人种,保持友善距离的联展。我甚至不会知道我的对象是谁,因为大家的文化背景都数位化了,於是形成一个新的观演关系。这并非因为我们的文化身分不够尊贵或不值得被谈论,而是我们在这个不可抹灭的注脚之下,能否重拾不被当成装饰品的尊重。

Clubhouse令不同社群凝聚狂欢

Clubhouse令不同社群凝聚狂欢