第四十三期

文/譚智泉

打開Clubhouse進入艾未未出席的「為什麼藝術沒有意思」討論,和一群不認識的人圍繞政治、文化、極權等當代話題耗了一晚,仿佛身處一個網絡時代下的雅典廣場。以往由藝術機構主理的一種話語權被解放,在號稱反極權的人文空間內,甚至連「國家」都會成為藝術家的批判對象。在談及身為一名「文化難民」生活在德國的看法時,艾未未表示當自己感到被歐洲機構當作「人權落後國家內一名人道主義的英雄」時,感到民族主義權威化背後的虛偽,並提到在歐洲「不希望當一個裝飾品」。我從他話中引伸思考到,文化背景賦予一個人不可抹滅的辨認度,同時亦附加着無可避免的注腳與框架,令每個獨特而平凡的個體失去光芒。

作為發展中國家的市民,流動至西方地區生存,無論認同移民國文化與否,仿佛都會陷入一個尷尬的境地。「你何以流動至此?為何會遠離你的家鄉,卻做着許多似有關聯的創作?」這些來自權威機構及評論人慣常採取的切入角度,令文化身分永遠成為你作品的注腳。我毫不誇張認為,藝術機構的存在邏輯,就是加強文化身分在作品傳播中的刻板印象,在機構主導的論述下,判決了誰是應該獲得被藝術界關注的派對英雄,而其他與之無關的創作,暫作為一種無關痛癢的邊緣實驗,被資本市場漠視,也被我們觀眾冷嘲。

我們身處並持續每日面臨的不舒適,是因為藝術從業者在自己本土無法憑作品本身被給予肯定,反之在其他地區才能獲得短暫的認同;與之相近的不適是一種被刻意操控的文化身分,它被權威隨意放置擺弄,可是形成這樣的格局難道不是我們自己造成?我們有多愛看海外國際作品優於本地薑,國外觀眾就有多把你的作品,看成是一團來自東方的神話,或是一場精彩的馬戲。這話無意抹殺眾多優秀作品和策展人的藝術價值和國際視野,只是突出在消費的選擇與判斷上,能推演出一個民族的自卑和自大。這種尷尬境地不只出現在藝術從業者身上,就連記者也同樣遭殃。一篇花費心血完成的精彩報道,往往在當地都被冷漠對待,甚至封殺,卻總是意外地在海外獲得持續高企的關注及回響,這不禁令人雀躍又失落。

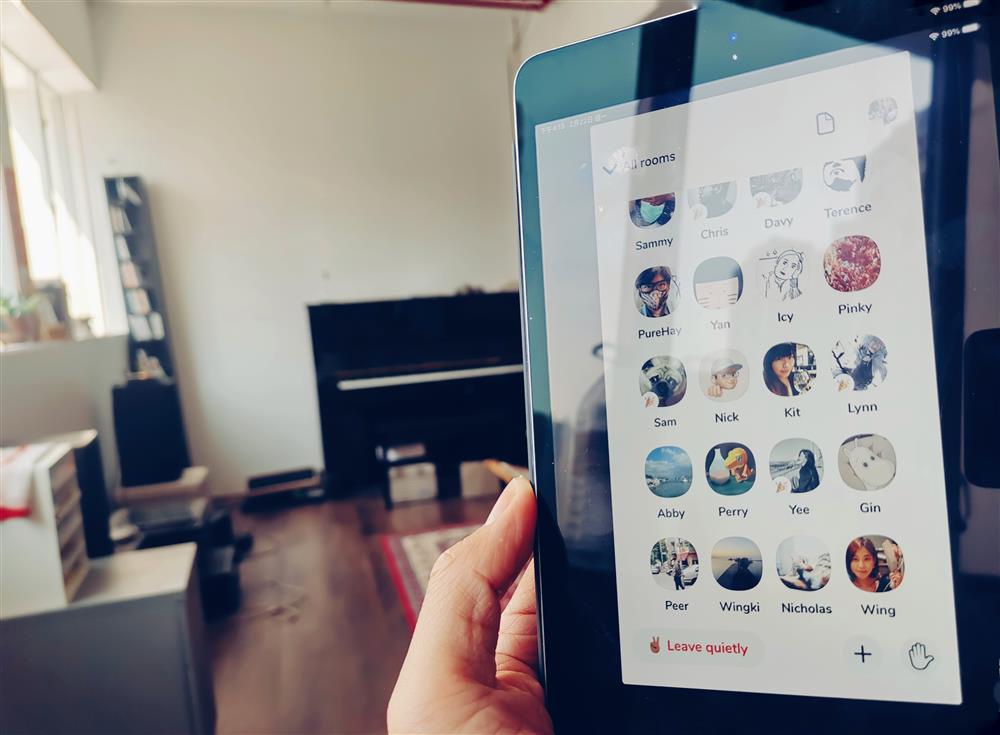

Clubhouse之所以會發展成一個被關注的狂歡節,令一群網上遊魂構建一個無形未知的烏托邦,其中很大主因是它的去時空化。首先去除了作為活動舉辦所在地的地理與政治因素,同時參與者只通過聲音溝通,去掉了外在形態、膚色、特徵的判斷,令難纏的文化身分在短短的發言內難以被測量出,於是每一句言詞是否精準有力,會比刻意作賣弄自我身段的發言來得有滋味。

相較於前往世界各國演出,我更期待有朝一日能參與一個真正去時空化的藝術節,一個與權威、身分、人種,保持友善距離的聯展。我甚至不會知道我的對象是誰,因為大家的文化背景都數位化了,於是形成一個新的觀演關係。這並非因為我們的文化身分不夠尊貴或不值得被談論,而是我們在這個不可抹滅的注腳之下,能否重拾不被當成裝飾品的尊重。

Clubhouse令不同社群凝聚狂歡

Clubhouse令不同社群凝聚狂歡