第四十四期

文/林小雯

蓝色大门

台湾有部电影叫《蓝色大门》,讲青春里那一抹永不褪色的蓝。记忆中,澳门三巴门附近也有这样一扇蓝色大门。中学时,我在大门後那座三层高的房子里,看了拍板视觉艺术团放映杨昌德的电影《一一》,还看过石头公社的肢体剧场,那些影像和空间的体验,点滴间形成了我在澳门接触现当代艺术的初记忆。

从外地大学毕业回澳後几年,拍板和石头都迁出了,我也差不多忘了那座房子。直到最近翻看一本旧的本地艺团会刊,才发现在更早的九十年代,那里便是本地活跃的现代艺术空间,燃点过澳门现代艺术的星星之火。

装满120加仑理想的一群

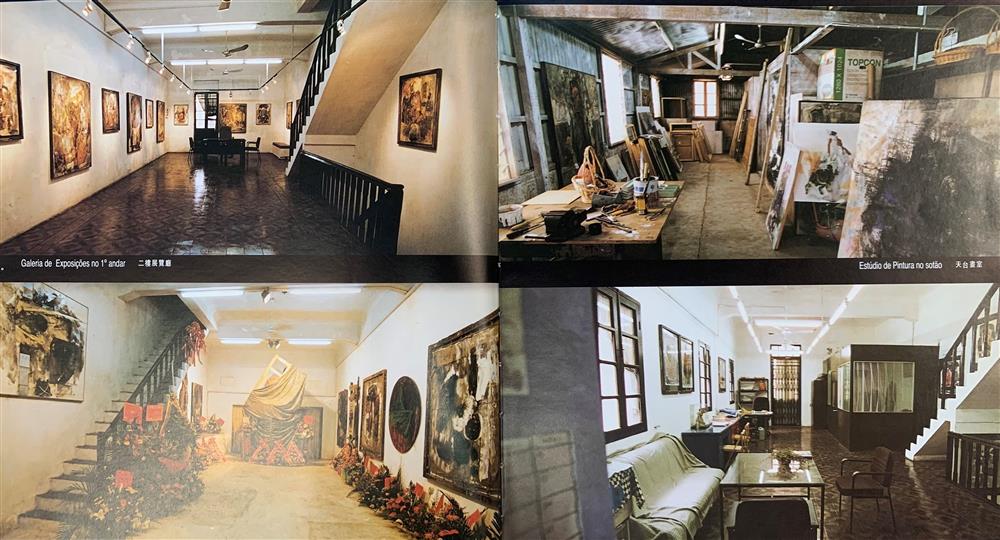

这本旧刊物出版在1999年,是澳门国际视觉艺术中心一周年的会刊。头几页是空间各层的照片:地面和二楼是展览厅,陈列着抽象表现主义的绘画和混合媒材作品;三楼是办公和会客室,再上去便是以鐡皮加盖的天台画室,摆满了画架、工具和未完成的画作,隔着时空都能想像在其内挥洒过的汗水,还有为创作而焦炙的灵魂。

《澳门国际视觉艺术中心》会刊内页空间照片

《澳门国际视觉艺术中心》会刊内页空间照片

中心的创办人是澳门已故艺术家郭桓先生(1940-2003年),书中写下了他成立中心的缘起:「18年前,移居澳门最初的那段日子,得朋友相助,曾在一座印花厂四楼的天台一隅,聊且栖身,埋首作画。18年後,为灵魂苦苦寻觅皈依之所,不期然又重返旧地。从此,这座四层建筑成就了我们:凭着信念和毅力,用两双手历时九个月,把废置多年的旧厂房改造成为一个近四千平方尺的活动空间……」

另一位本地艺术家吴卫鸣先生回忆揭幕当日,「三巴门附近塞满艺术家、文化官员、市民及过路的好奇学生」,空间「不做买卖,不抽佣金,一心推动艺术交流」,吴卫鸣感慨道,「澳门地方就是这麽可爱,全心奉献艺术的人倒也不少。」(《澳门新潮》前言)

散布几点星光

刊物内的资料虽不算多,却记录了中心在成立的短短一年间开展的十多项展览、研讨会和外地参展活动,重现了一个大概是本地华人、土生葡人及移民艺术社群交流最频繁的年代(这个以後有机会再谈),同时又是澳门现代艺术最意气风发的时期。

但这样注入灵魂的艺术空间在急速发展的城市中注定只能是昙花一现。郭老於2003年去世後,郭太琥茹女士为延续其精神,将空间再分租给拍板和石头。但由於大业主改变空间用途,两个团体最终亦在2012年左右迁出(见《牛杂》02期文章《连胜街2G最後一夜》)。

写及此,令人寻思,澳门有多少这样美好的艺术角落随着城市发展而消失?我们又可以从澳门散落各处的艺术文献中寻回多少印记?

郭老大概早知艺术家之所思所想在历史长河中只能如星光点点,在那刊物的序言中,他引了美学家朱光潜的话作结:「悠悠的过去只是一片漆黑的天空,我们所以还能认识这漆黑的天空者,全赖思想家、艺术家所散布的几点星光,让我们珍重这几点星光!让我们也努力散布几点星光,去照耀那和过去一般的未来。」

艺术家苏文乐笔下的连胜街2号G座

艺术家苏文乐笔下的连胜街2号G座